電商經營

《2024跨境電商焦點報告》|數位力突圍 跨境電商乘風而起!

- 發佈日期:

- 資料來源:17 Cross 跨境電商生態村

- 點閱次數:1384

IEAT與Amazon Global Selling第四度聯名深入探討產業發展跨境電商現況,完成「2024台灣重點產業發展跨境電商需求調查」(以下簡稱《本調查》),企圖在產業現況中,找出外貿產業發展痛點;在市場機會中,指引台灣企業在數位時代下的突破契機。

隨著全球數位技術與商業模式的發展,數位力已成為國家或企業新的競爭實力指標,包括在數位知識(Knowledge)、數位技術 (Technology)及對未來準備度 (Future Readiness)等三大面向的衡量。據2023年IMD世界數位競爭力報告指出,台灣的排名位於第11名,顯示台灣在數位化方面具有強勁的表現,尤其在技術 發展和數位創新領域更加顯著。

外貿出口是實踐台灣經貿實力的重要輸出介面,但台灣未來的外貿競爭力,端看在這波數位化及經濟平台化的競爭趨勢中,能夠掌握多少核心介面與操作技 術了。

在本年度的調查中,特別挑選台灣傳統的優勢產業做探查, 包括:居家修繕、汽機車零組件、運動休閒等產業,總計回收127份問卷,4場座談會也訪談超過30家業者,以獲取產業面的第一手思維、問題與決策選擇。在 《本調查》中,在海外拓銷的模式上,7成以參展為主、其次是B2B電子商務4成4、B2C電子商務3成4。

至於在外銷供應鏈關係角色上,8成4的企業承接OEM訂 單,6成3承接ODM訂單,僅有2成3屬自有OBM訂單。顯示台灣傳統產業在全球價值供應鏈中, 仍處在被動應對、依賴需求的角色,在市場議價或主導能力上也就相較薄弱。尤其在中國大陸與 東南亞供應鏈的崛起下,更壓縮台灣產業的未來國際競爭空間,這也是在本研究系列座談會中, 企業不斷出現的擔憂與心聲。

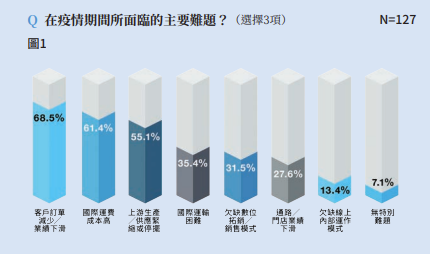

三大目標產業的受訪企業回顧在疫情期間主要面臨的難題,其中「客戶訂單減少/業績下滑」位居首位。

打造企業靱性 外貿數位升級成趨勢

起於2020年的Covid-19大疫,是對全球企業靭性的一大考驗,不只關乎企業內部運作的安全性,也考驗著企業對外供應鏈的穩定性。在疫情期間,台灣的外貿產業,面對全球經貿大當機,外貿供應斷鏈、商展與實體通路關閉、人流受到嚴重的管制,數位化運營與電子商務,也就成為重要的經營模式。

在《本調查》中,三大目標產業的受訪企業回顧在疫情期間主要面臨的難題(見圖1),其中「客戶訂單減少/業績下滑」位居首位,有高達6成9的企業深受其苦,其中有3成2的企業「欠缺數位拓銷/銷售模式」,在數位應變上感到力有未逮,與當時全球電商市場熱絡、商機爆發的景象,呈現出極大落差。

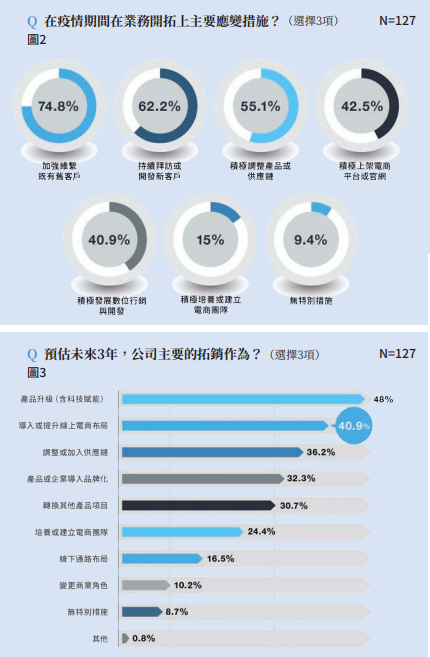

在業務應變策略上(見圖 2),有7成5的企業重點放在「加強維繫舊有客戶」,也有4成多的企業看重電子商務,積極從事「上架電商平台或官網」、「發展數位行銷與開發」等作為。而在受到窒息式的商業衝擊後,強化企業數位靭性,「導入或提升線上電商布局」也獲得4 成1的企業列為未來3年主要的拓銷模式(見圖3)。

就受調查廠商而言,雖已利用電子商務接單或銷售達到6成以上(包括加入電商平台、建置官網等)。然而,尚未啟動的企業仍有3成4,在數位發展成熟、快速的今日,這樣觀望的比例可謂不低。在企業發展電子商務的挑戰中,「欠缺人才與技能」比例高達7成,這也是歷年調查中持續高居不下的主要困境。

在業務應變策略上有7成5的企業重點放在「加強維繫舊有客戶」;「導入或提升線上 電商布局」也獲得4成1的企業列為未來3年主要的拓銷模式。

另外,品牌做為電子商務差異化重要的工具,受調查廠商以自有品牌對外銷售的程度已達到6成以上(見圖4)。企業建立品牌的目的以「直接接觸市場、了解市場」為最高,達到6成4;「穩定市場訂單與獲利」居次,有5成7的企業強烈主張。

然而,在推動品牌化的過程中,企業受到最大的挑戰為「建立發展策略與步驟」占6成;「欠缺相應人才與技能」居次,也占5成7的高比例。

突破傳統路徑 擁抱數位新商模

有別於傳統外銷參展、B2B 的模式,跨境電商帶起全球新一波的數位模式競爭。在路徑上,賣家可透過如亞馬遜的全球多站點,跳過傳統線下通路、直接面向終端消費者需求,讓做生意的進入門檻變低;對出口商而言,身分不只是中間供應商,也能是終端的賣家,直接掌握市場需求與輪廓。

在競爭上,也因跨境電商對外貿市場結構帶來破壞與創新,讓全球的競爭角色變得更混沌。 過去穿梭在各大商展的供應商, 現今可能搖身一變,身兼亞馬遜大賣家的角色,賺穩B2B、B2C 的生意;又或是廠商在C端市場具備良好的掌握度,進而將需求反饋到B端服務設計上,使兩者產生加乘效應、拉抬整體業務。

外在壓力 迫使產業須數位變革

面對環境變化,身處在外貿第一線的業者,其實是最有感的。來自彰化的水五金業者指出,進軍歐美市場時,面臨來自中國大陸的低價競爭壓力極為巨大,甚至來自東南亞的代工訂單,也因品牌方要求在地生產,使得與中國大陸企業的競爭更加吃力。

而OEM、ODM的訂單本來就是被動的,對傳統產業來說,競爭核心在於成本與效率,而如今區域壁壘的限制,供應商拚的可能是跨國投資與生產力,台商的壓力因此又更雪上加霜。

台灣的市場小,若要追求規模經濟,得向外拓銷,汽機車零組件業者就是這方面的代表。 尤其北美市場對DIY產品的需求大,是台灣廠商必爭之地,透過參展、拜訪、行銷等活動,以尋找買家、建立銷售通路。不過隨著資訊更加透明及快速傳遞,業者反映近幾年參展成本變高、效益愈來愈不明顯,拓展新客戶的力道十分有限。

當傳統方式失效,勇於嘗試才會有新的出路。一家經營超過20年的自行車代工業者指出,受到中國大陸及越南的挑戰,市場競爭激烈及白熱化,利用電子商務已成為主要的銷售模式,尤其在疫情期間銷售比重顯著上升,目前已有8成的營收來自電商平台,搭配多品牌策略,區隔出更多的利基市場。

品牌做為電子商務差異化重要的工具,「2024台灣重點產業發展跨境電商需求調查」 結果顯示,企業以自有品牌對外銷售已達6成。

跨境電商帶起全球新一波的數位模式競爭,賣家可透過如亞馬遜的全球多站點,跳過傳統線下通路、直接面向終端消費者需求,讓做生意的進入門檻變低。

面對市場的劇變,唯有打破企業慣性,才能不被市場的旋渦給牽絆。一家水五金業者分享最近參透的道理,由於長期的工廠生產線思維,限制了公司對市場的想像,習慣以製造業的角度出發,守著過去賣得好的產品,結果現今市場生產及品項更迭快速,大家跟賣而使得一夥人走入 了死胡同。

反過來看,現在講究滿足市場的不同需求,選擇能賣的產品才是重點。因此,可改變思維、 跳脫工廠自力供應的觀點,將自己定位成選品商,沒有的就當自己是貿易商去開發,變成自己的產品群,打造自有品牌,成為品牌商、銷售商,並把電子商務模式加進來,才能靈活找到出路。

電商模式挑戰企業核心能力

走向電子商務這條路,似乎是企業未來的方向,但該怎麼做,成為企業升級與轉型的重要課題。觀察參與座談會企業對跨境電商的想像與操作需求,有下述4項特徵:

利用線上通路求突圍:利用跨境電商銷售網站,是現今進入新市場的最快管道。一家代工生產塑膠五金、園藝工具的企業提到,雖然其電商發展最初從國內開始,但仍希望透過跨境電商去拓銷自有品牌至國際市場,藉此發展品牌與世界的消費者溝通。

產品差異化仍是核心:即便進入跨境電商新市場,企業仍困擾於產品定位及市場區隔的問題上。其中一家生產高階手工具的業者提到,如何在跨境電商市場做到差異化、提高品牌價值、不流於價格競爭,是電商團隊的最大挑戰。

電商人才嚴重不足:傳統產業進入電商市場,萬事起頭難, 欠缺懂市場又懂操作技巧的員工,更遑論組成跨境電商團隊。

數據與AI的加值應用:傳產過去的經營靠實務觀察、靠經驗累積,但未來的競爭則要靠數據,甚至靠AI來幫忙,因未來的商業靠數位智能來洞察機會。許多企業都提到,期待從跨境電商的數據中掌握市場動向,不會再瞎子摸象,也期待更多AI工具的應用,提高經營效率及解決人力與人才不足的問題。

借腦袋、換腦袋強化外貿靭性

面對跨境電商機會當前,許多台灣企業也都感到風向改變, 只是慣性依舊,在升級、轉型的速度趕不上市場的變化,尤其當今在AI的加持下,未來的市場變異深度及操作技法的難度,都會加速演變與進化。

不過,變革的事只要願意做都不嫌晚,何況後進者是可以避開前人開疆闢土的風險,墊著前人的經驗,快速展開跨境電商布局。不過在啟動的過程中,有3項觀點是企業須掌握的心法:

看案例、借腦袋:從傳統實體走向數位電商模式,從B端供應轉變到C端銷售及品牌模式, 對企業來說屬於重大營運變革。目前IEAT與亞馬遜全球開店所揭露的案例中,已有諸多來自台灣各產業的先行企業,在多國及多站點市場都能獲得成功,這些案例都是企業摸著石頭過河的重要支持,而在本研究專刊中,將邀訪代表性企業,分享心路歷程與操作經驗。

知變革、換腦袋:在數位轉型的浪潮中,領導者的決心往往是成敗的關鍵。從諸多中小型企業成功的案例中看到,即便產業不同,但共同特徵就是領導者的數位思維與決心程度。堅決的意志力促使資源到位,在波折中不易放棄而找到新的曙光。當領導 人的思維換了,上行下效,自然形成企業思維與電商團隊;抓對方向,如同轉動的飛輪,企業的成長會愈來愈加速。

新視野、新路徑:外貿電商化只是升級、轉型的第一步,在線上通路、企業品牌、電商團隊建立外,還會有介接全球平台經濟所帶來的新視野,如多通路運營、大數據分析、多元行銷導流、AI化應用,甚至更深入的商業模式再設計,都將促使企業實 力更強化,引導企業走向規模更大、更國際化的路徑。

在數位時代,「變」才是硬道理,領導者要讓企業擁有更數位化、智能化的DNA,才能在數位洪流中不被淘汰,也是新時代企業家精神的最佳詮釋。

外貿電商化只是升級、轉型的第一步,透過多通路運營、大數據分析將促使企業實力更強化。

.png)

由IEAT與亞馬遜全球開店共同合作調查、訪談及出版,可掃描QR CODE獲得。